L’aventure du panneau photovoltaïque débute en 1839 avec une découverte majeure du physicien français Alexandre Edmond Becquerel. À seulement 19 ans, il met en évidence l’effet photovoltaïque, ouvrant la voie à une révolution énergétique. Des premiers prototypes aux cellules modernes des laboratoires Bell en 1954, cette technologie n’a cessé d’évoluer. Un développement spectaculaire qui transforme aujourd’hui notre rapport à l’énergie solaire, avec des panneaux toujours plus performants et accessibles.

Les fondements de l’énergie solaire photovoltaïque : 180 ans d’innovations pour un avenir durable

Le fonctionnement solaire : principes fondamentaux

La conversion de la lumière solaire en électricité repose sur l’effet photovoltaïque. Les cellules photovoltaïques, principalement constituées de semi-conducteurs comme le silicium, absorbent les photons du rayonnement solaire, ce qui libère des électrons et crée des paires électron-trou. Ces porteurs de charge sont séparés par le champ électrique interne de la jonction p-n, générant ainsi un courant électrique.

Les panneaux solaires modernes affichent des rendements moyens compris entre 15 % et 22 %, selon la technologie utilisée. Ce rendement dépend de divers facteurs, notamment l’intensité lumineuse, l’orientation des modules et la température ambiante.

En France métropolitaine, une installation photovoltaïque de 3 000 watts bien orientée peut produire environ 3 000 kWh par an. Cette estimation peut varier en fonction de la localisation précise, de l’ensoleillement local et des conditions d’installation.

Les pionniers du photovoltaïque au XIXe siècle

Alexandre Edmond Becquerel : le père fondateur de l’effet photovoltaïque en 1839

La mise en évidence du phénomène photovoltaïque résulte d’une expérience novatrice menée dans le laboratoire du Muséum National d’Histoire Naturelle. En plongeant deux plaques de platine recouvertes de chlorure d’argent dans une solution électrolytique, Alexandre Edmond Becquerel observe en 1839 un phénomène fascinant : l’apparition d’un courant électrique lorsque l’une des plaques est exposée à la lumière.

Cette observation minutieuse ouvre la voie à de nombreuses recherches sur l’interaction entre lumière et matière. Le jeune chercheur présente ses résultats devant l’Académie des Sciences, démontrant pour la première fois la possibilité de convertir directement l’énergie lumineuse en électricité.

Les applications pratiques de cette découverte ne verront le jour que plusieurs décennies plus tard, avec l’avènement des semi-conducteurs et le développement des premières cellules photovoltaïques modernes.

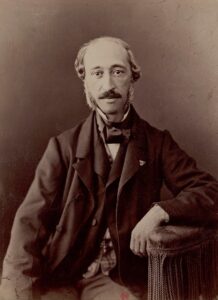

Portrait de Becquerel

Né dans une illustre famille de scientifiques parisiens en 1820, Alexandre Edmond Becquerel hérite de la passion pour la recherche de son père Antoine César, physicien renommé. Sa carrière académique démarre précocement au Muséum National d’Histoire Naturelle, où il devient professeur à 33 ans.

Né dans une illustre famille de scientifiques parisiens en 1820, Alexandre Edmond Becquerel hérite de la passion pour la recherche de son père Antoine César, physicien renommé. Sa carrière académique démarre précocement au Muséum National d’Histoire Naturelle, où il devient professeur à 33 ans.

Au-delà de ses recherches sur l’effet photovoltaïque, ses travaux sur la luminescence et la phosphorescence marquent son époque. Sa nomination comme professeur au Conservatoire des Arts et Métiers en 1853 témoigne de sa reconnaissance par ses pairs.

Le prix international qui porte son nom récompense aujourd’hui les avancées significatives dans le domaine photovoltaïque. Un hommage à ce visionnaire qui, sans le savoir, a posé les bases d’une révolution énergétique majeure.

Willoughby Smith et la photoconductivité du sélénium en 1873

En 1873, Willoughby Smith découvre la photoconductivité du sélénium, c’est-à-dire la capacité de ce matériau à conduire l’électricité lorsqu’il est exposé à la lumière. Cette découverte majeure survient alors qu’il cherchait un semi-conducteur à haute résistance pour tester les câbles télégraphiques sous-marins.

Lors de ses expériences aux laboratoires de la Gutta Percha Company à Londres, il observe que la conductivité des tiges de sélénium augmente considérablement sous l’effet d’une forte luminosité. Il publie ses résultats dans un article fondamental présenté le 12 février 1873 devant la Society of Telegraph Engineers, ouvrant ainsi la voie aux futures applications dans le domaine de la photoélectricité.

Charles Fritts et la première cellule solaire en 1883

Originaire de Boston, Charles Fritts ajoute sa pierre à l’édifice en 1883 en créant la première cellule photovoltaïque fonctionnelle. Son approche novatrice associe une fine couche d’or à du sélénium, générant un rendement d’environ 1%.

Cette invention révolutionnaire trouve rapidement une application concrète. Dès 1884, Fritts installe sur un toit new-yorkais le premier prototype d’installation photovoltaïque au monde, démontrant le potentiel pratique de sa découverte.

Malgré un rendement modeste et des coûts de fabrication élevés liés à l’utilisation de matériaux précieux, cette prouesse technologique ouvre la voie à une nouvelle ère énergétique. La conception de Fritts pose les bases fondamentales des systèmes photovoltaïques modernes, inspirant les futures générations de chercheurs dans leur quête d’une énergie solaire plus efficace.

Les avancées scientifiques majeures du XIXe siècle

La fin du XIXe siècle représente une période d’effervescence pour la recherche sur l’énergie solaire. Le mathématicien Augustin Mouchot réalise une percée remarquable en 1866 avec son concentrateur solaire, capable de produire de la vapeur pour alimenter une machine industrielle.

La fin du XIXe siècle représente une période d’effervescence pour la recherche sur l’énergie solaire. Le mathématicien Augustin Mouchot réalise une percée remarquable en 1866 avec son concentrateur solaire, capable de produire de la vapeur pour alimenter une machine industrielle.

William Adams poursuit cette lancée en 1878, perfectionnant le système de Mouchot lors de l’Exposition Universelle de Paris. Sa démonstration spectaculaire d’une imprimerie fonctionnant à l’énergie solaire révolutionne les perspectives d’utilisation commerciale.

L’année 1887 voit Heinrich Hertz démontrer l’existence des ondes électromagnétiques, apportant une compréhension fondamentale de la nature de la lumière. Ces recherches novatrices établissent les bases théoriques essentielles au développement futur des technologies photovoltaïques.

La révolution des années 1950

Les laboratoires Bell et leur innovation décisive

Au début des années 1950, une équipe exceptionnelle des laboratoires Bell, composée de Daryl Chapin, Calvin Fuller et Gerald Pearson, transforme radicalement le paysage énergétique. Leurs recherches approfondies sur le silicium aboutissent à une découverte majeure.

La mise au point d’une cellule photovoltaïque atteignant un rendement de 6% marque un tournant historique. Cette performance, bien supérieure aux technologies précédentes, ouvre la voie à des applications concrètes dans de nombreux domaines.

Les chercheurs perfectionnent leur création jusqu’à atteindre 9% de rendement en 1958, une amélioration remarquable qui permet d’équiper le satellite Vanguard I. Cette réussite technique démontre la fiabilité des panneaux solaires pour les missions spatiales.

La première cellule photovoltaïque moderne

Le 25 avril 1954 est une date historique avec la présentation de la première cellule solaire au silicium. Cette innovation révolutionnaire des laboratoires Bell transforme radicalement les perspectives énergétiques mondiales.

La commercialisation débute dès 1955, ouvrant la voie à des usages multiples dans l’industrie et les télécommunications. L’utilisation du silicium, matériau plus abordable que l’or ou le sélénium, permet une production à plus grande échelle.

Les États-Unis investissent massivement dans cette technologie prometteuse. La NASA l’adopte rapidement pour ses programmes spatiaux, contribuant à perfectionner les procédés de fabrication. Cette dynamique accélère la transition vers une énergie plus durable, réduisant progressivement la dépendance aux combustibles fossiles.

L’essor des applications terrestres

La Radiotechnique Compelec lance dès 1960 la production des premiers modules photovoltaïques destinés aux usages terrestres en France. Cette avancée technologique répond à un besoin croissant d’alimenter les sites isolés, là où le raccordement au réseau électrique s’avère complexe ou trop onéreux.

Les années 1970 diversifient les applications. Le secteur agricole adopte cette technologie pour le pompage d’eau et l’alimentation des systèmes d’irrigation. Dans l’industrie, les systèmes autonomes équipent désormais les balises maritimes et les stations de télécommunication.

Les progrès techniques constants et la baisse progressive des coûts de production permettent d’envisager de nouvelles utilisations. Des projets pilotes voient le jour dans le domaine des transports, comme l’alimentation des panneaux de signalisation routière et des parcmètres solaires.

L’ère spatiale : catalyseur du développement

Vanguard I : premier satellite solaire

Le 17 mars 1958, le lancement réussi de Vanguard I est une étape décisive dans l’aventure spatiale. Cette sphère d’aluminium de 16,5 centimètres de diamètre embarque une innovation majeure : six cellules photovoltaïques alimentant un émetteur radio de 5 milliwatts.

La NASA choisit cette technologie pour sa fiabilité exceptionnelle. Le résultat dépasse toutes les attentes : tandis que l’émetteur à piles classiques s’arrête après 20 jours, celui alimenté par l’énergie solaire fonctionne pendant plus de 6 ans.

Le succès de cette mission prouve la durabilité des panneaux solaires dans l’environnement spatial extrême. Vanguard I reste aujourd’hui le plus ancien objet artificiel en orbite terrestre, témoignant de la robustesse des technologies solaires dans l’espace.

L’impact sur l’évolution technologique

La conquête spatiale a catalysé des progrès remarquables dans la conception des cellules photovoltaïques. Les exigences des missions spatiales ont poussé les ingénieurs à créer des panneaux plus légers et résistants aux rayonnements, avec des rendements optimisés.

Les avancées réalisées par la NASA ont révolutionné la fabrication des panneaux terrestres. Les techniques de miniaturisation et l’utilisation de nouveaux matériaux semi-conducteurs ont permis d’augmenter significativement leur performance énergétique. Un exemple concret : le passage du silicium conventionnel aux cellules multi-jonctions a multiplié par trois le rendement des installations.

Les laboratoires spatiaux continuent d’expérimenter des technologies avant-gardistes comme les panneaux ultra-minces ou les cellules à concentration, ouvrant la voie vers un avenir énergétique durable. Ces innovations se diffusent progressivement vers les applications terrestres, rendant les installations solaires toujours plus performantes.

L’adaptation des technologies spatiales au monde terrestre transforme rapidement l’industrie photovoltaïque. Par exemple, les films photovoltaïques organiques, initialement conçus pour les satellites, équipent aujourd’hui les façades des bâtiments modernes grâce à leur légèreté exceptionnelle.

La démocratisation du photovoltaïque : fin du XXe siècle à aujourd’hui

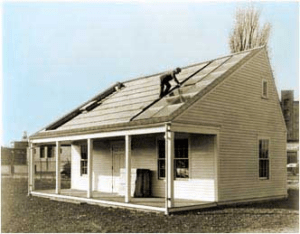

La première maison solaire de l’Université Delaware

En 1973, l’équipe de recherche de l’Université Delaware réalise une prouesse architecturale avec « Solar One ». Cette construction avant-gardiste intègre directement les capteurs d’énergie dans sa toiture, une approche novatrice qui rompt avec les installations classiques de l’époque.

En 1973, l’équipe de recherche de l’Université Delaware réalise une prouesse architecturale avec « Solar One ». Cette construction avant-gardiste intègre directement les capteurs d’énergie dans sa toiture, une approche novatrice qui rompt avec les installations classiques de l’époque.

Le bâtiment expérimental combine astucieusement deux systèmes : la conversion directe de lumière en électricité et la récupération de chaleur. Cette double fonction permet d’atteindre une autonomie énergétique remarquable pour l’époque.

La maison-laboratoire sert rapidement de modèle pour de nombreux projets résidentiels à travers le monde. Son succès démontre la viabilité des habitations solaires et ouvre la voie vers une architecture plus respectueuse de l’environnement.

Les crises pétrolières comme accélérateur

La flambée des prix du pétrole en 1973 est décisive pour le développement des panneaux photovoltaïques. Face à cette situation inédite, les gouvernements occidentaux lancent des programmes de recherche ambitieux pour réduire leur dépendance énergétique.

Les États-Unis investissent massivement dans cette technologie prometteuse. Le budget alloué au solaire photovoltaïque passe de 1 à 250 millions de dollars entre 1974 et 1976. Cette dynamique se propage rapidement dans le monde entier, stimulant l’innovation et la production industrielle.

La seconde crise pétrolière de 1979 renforce cette tendance. Les laboratoires de recherche redoublent d’efforts, aboutissant à des avancées majeures dans la conception des cellules. La Chine commence à s’intéresser au secteur, posant les bases de sa future domination du marché.

L’émergence des installations domestiques

Les années 1970 constituent le début d’une véritable révolution énergétique domestique. L’adoption s’accélère grâce à la simplification des procédures d’installation et la baisse progressive des coûts. Un exemple parlant : une maison équipée en 1976 nécessitait un investissement moyen de 50 000 francs, contre seulement 15 000 francs au début des années 1980.

La standardisation des équipements transforme radicalement le marché. Les fabricants proposent désormais des solutions clés en main, adaptées aux besoins des particuliers. Les panneaux deviennent plus légers, plus faciles à poser, et leur rendement s’améliore considérablement.

Les avancées technologiques majeures

L’évolution des rendements énergétiques

Les progrès en matière de rendement des cellules photovoltaïques ont été spectaculaires. Les performances énergétiques ont bondi de 6% dans les années 1970 à plus de 23% aujourd’hui pour les modèles monocristallins standards.

Un record notable a été atteint en 2024 avec une cellule atteignant 30,8% d’efficacité, fruit des recherches menées par les laboratoires français. Cette avancée ouvre la voie vers des installations toujours plus efficientes.

Les fabricants garantissent désormais une stabilité remarquable des rendements sur la durée. Les panneaux actuels ne perdent que 0,4% de leur capacité par an, contre 1% il y a dix ans. À titre d’exemple, un panneau installé en 2025 conservera encore 87% de sa puissance initiale après 30 ans d’utilisation.

Les nouveaux matériaux et leur impact

La recherche sur les composants innovants transforme le secteur photovoltaïque en 2025. Les pérovskites, ces cristaux synthétiques révolutionnaires, permettent la création de modules ultra-légers et flexibles. Une prouesse technique qui ouvre la voie à des applications inédites sur les surfaces courbes.

L’arrivée des nanomatériaux bouleverse également les codes établis. Les quantum dots, particules microscopiques intégrées aux capteurs, maximisent l’absorption lumineuse même par temps nuageux. À titre d’exemple, un prototype développé à l’université de Grenoble capture désormais 95% du spectre solaire visible.

Ces avancées s’accompagnent d’une réduction notable des matières premières nécessaires. Les nouvelles cellules requièrent 70% moins de silicium que leurs prédécesseurs, tout en maintenant des performances optimales.

Les innovations en matière de stockage

La question du stockage connaît une métamorphose majeure en 2025. Les batteries à flux redox deviennent une avancée significative : leur capacité modulable permet d’adapter le stockage aux besoins spécifiques de chaque installation.

Un nouveau système prometteur émerge avec le stockage par gravité. Cette méthode utilise l’énergie excédentaire pour soulever des poids, puis la restitue en les faisant redescendre. Une start-up française vient d’ailleurs de lancer un prototype capable d’alimenter 200 foyers pendant 4 heures.

Les systèmes hybrides combinent différentes technologies : batteries classiques, stockage thermique et conversion en hydrogène. Cette approche multiplie les possibilités d’utilisation de l’énergie solaire, que ce soit pour le chauffage, l’électricité ou même la mobilité.

Le photovoltaïque au XXIe siècle

La révolution des coûts de production

La dernière décennie trace une nouvelle direction dans l’histoire du photovoltaïque avec une chute spectaculaire des prix. Les coûts de fabrication ont diminué de 77% depuis 2010, rendant cette technologie accessible au plus grand nombre.

Un panneau standard qui nécessitait un investissement de 2 000€ en 2010 s’acquiert aujourd’hui pour moins de 400€. Cette baisse remarquable résulte d’une industrialisation massive et d’une optimisation constante des processus de production.

La France bénéficie pleinement de cette dynamique. Le prix moyen d’une installation complète de 3kWc atteint désormais des prix de départ à 2 999€, contre 25 000€ en 2010. Les économies d’échelle réalisées par les fabricants permettent d’envisager une nouvelle réduction de 30% des coûts d’ici 2027.

L’essor des installations à grande échelle

La multiplication des méga-centrales solaires transforme le paysage énergétique mondial. Les parcs photovoltaïques s’étendent désormais sur plusieurs centaines d’hectares, comme en témoigne la centrale de Constantin en Gironde avec ses 230 mégawatts de puissance.

Les systèmes de tracking solaire suivent automatiquement la course du soleil, maximisant la production d’énergie sur l’ensemble de la surface exploitée. L’agriculture semble trouver sa place dans cette révolution énergétique. L’agrivoltaïsme conjugue production d’énergie et cultures agricoles sur un même terrain. Même si ces installations photovoltaïques au sol promettent une production massive d’électricité verte, la question de leur implantation sur des terres naturelles ou agricoles soulève un vif débat et nous préoccupe grandement. GROUPE ROY ÉNERGIE s’oppose d’ailleurs à ces projets, qui menacent la préservation des sols et des zones naturelles.

Les perspectives d’avenir prometteuses

Les matériaux intelligents révolutionnent le secteur en 2025. Des chercheurs français développent des cellules photosensibles capables d’adapter leur transparence selon l’ensoleillement, maximisant la production énergétique même par temps couvert.

La miniaturisation ouvre des horizons inédits. Des micro-panneaux s’intègrent désormais dans nos vêtements, alimentant nos appareils mobiles. Les façades des immeubles se parent de vitres photovoltaïques ultra-fines, tandis que les routes solaires connectées produisent et distribuent l’énergie localement.

Le recyclage connaît aussi une mutation profonde. Les nouveaux procédés d’extraction récupèrent 98% des matériaux précieux, créant une véritable économie circulaire. Une start-up lyonnaise vient de mettre au point un système révolutionnaire qui transforme les anciens panneaux en composants neufs, réduisant drastiquement l’empreinte environnementale du secteur.

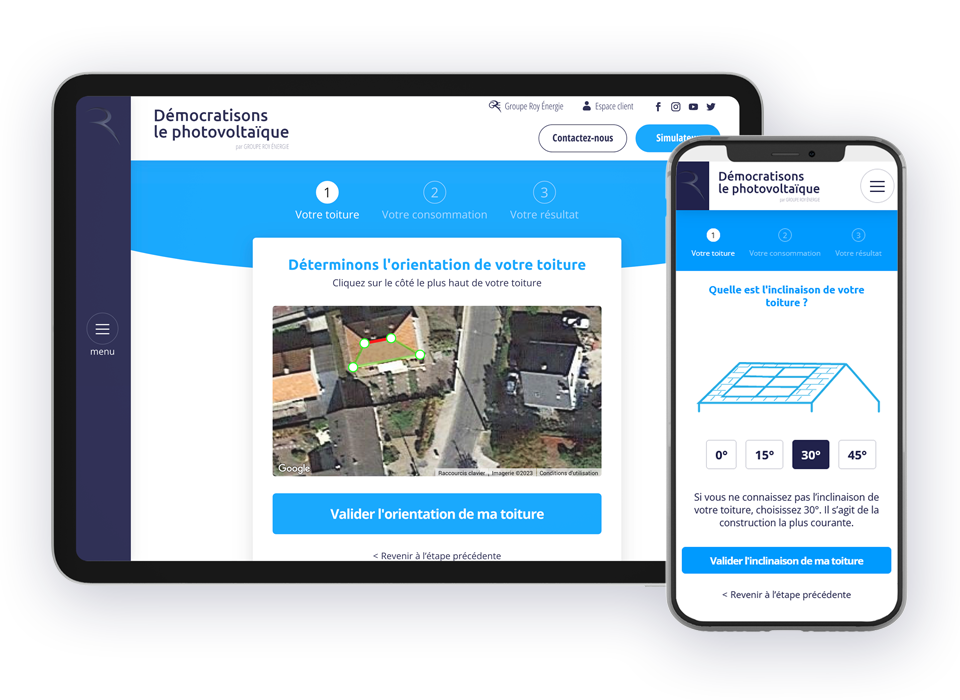

Après 180 ans d’évolution et d’innovations, les panneaux photovoltaïques sont aujourd’hui une solution mature et accessible pour réduire durablement votre facture d’électricité. Nos experts sont à votre disposition pour concrétiser votre projet d’installation solaire. Simulez gratuitement votre projet photovoltaïque et découvrez vos économies potentielles.